Sviluppo della cultura d'impresa - News - 10/11/2025

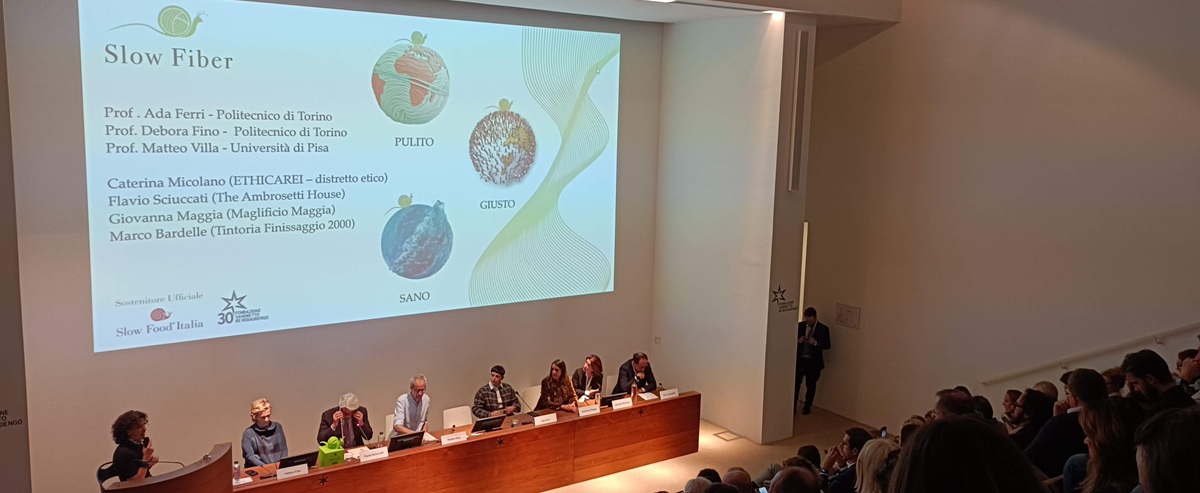

Slow Fiber festeggia i tre anni dalla fondazione con il primo Congresso del Tessile Sostenibile

Esperti, imprese e giovani a confronto nel convegno per costruire il futuro del settore. Con Giovanna Maggia, Marco Bardelle e Marco Bortolini

Si è svolto venerdì a Torino il primo congresso nazionale di Slow Fiber, rete fondata a novembre del 2022 grazie all’incontro tra il movimento Slow Food e inizialmente 16 aziende virtuose della filiera tessile italiana, unite dalla volontà di applicare al tessile i valori fondanti di Slow Food: “buono, sano, pulito e giusto”, arricchiti dal principio di “durabilità”.

A tre anni dalla nascita, oggi la rete riunisce 29 imprese italiane della moda e dell’arredamento che impiegano quasi 6800 addetti per un giro d’affari di 1,2 miliardi e rappresentano tutte le varie fasi della filiera: fibra, filatura, tintura, tessitura, finissaggio, disegno, prototipazione, industrializzazione, taglio e confezionamento, stampa e ricamo. Insieme, custodiscono anche una ricchezza inestimabile di saper fare e mestieri, antichi e moderni, tradizione e tecnologia all’avanguardia. Il network, oggi distribuito tra Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Toscana, è nato con l’obiettivo principale di diffondere consapevolezza sull’impatto del tessile e sostiene filiere locali che condividono trasparenza, sostenibilità e responsabilità sociale, aperta a collaborare con altre organizzazioni ispirate ai medesimi principi e impegnate concretamente a realizzarli.

Le parole del presidente si Slow Fiber, Dario Casalini

“Negli ultimi anni – spiega l’imprenditore Dario Casalini, ideatore del movimento e Presidente della Rete - la moda ha iniziato a interrogarsi sul proprio impatto ambientale e sociale, ma oggi parlare di “sostenibilità” non è più sufficiente. Il settore tessile è responsabile del 10% delle emissioni globali di CO2, produce ogni anno 92 milioni di tonnellate di rifiuti tessili (l’87% dei quali finisce in discarica o inceneritore) e consuma risorse naturali a un ritmo insostenibile. Al tempo stesso, è un campo di straordinaria innovazione e creatività, capace di guidare un cambiamento culturale che rimetta al centro l’etica, la responsabilità e la bellezza.” La sfida non è solo ridurre l’impatto, ma trasformare il sistema moda in un modello rigenerativo, dove il valore non sia determinato dalla quantità prodotta, ma dalla qualità, dalla durabilità e dal rispetto della vita – umana e naturale – che lo rende possibile.

Il primo Congresso del Tessile Sostenibile

Con questo spirito, Slow Fiber ha promosso il suo primo Congresso del Tessile Sostenibile, in occasione del terzo anniversario dalla sua fondazione: un confronto vero, aperto, intergenerazionale.

L’appuntamento, ospitato presso L’Auditorium della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo a Torino, ha riunito esperti, imprenditori e studenti, per riflettere insieme su come applicare al tessile, moda e arredamento, i valori promossi da Slow Fiber:

- Buono = qualità e radicamento territoriale;

- Sano = attenzione alle sostanze chimiche e ai processi produttivi;

- Pulito = impegno a ridurre l’impronta ambientale;

- Giusto = rispetto del lavoro e della dignità delle persone;

- Durevole = qualità, uso consapevole e durabilità dei prodotti nel tempo.

Questi principi diventano la chiave per un nuovo modo di produrre e consumare: solo un tessile che duri nel tempo e generi valore reale, per chi lo crea e per chi lo utilizza, può definirsi anche “bello”.

L'intervento di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food

A inaugurare la giornata: Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, che rivolgendosi alle aziende associate a Slow Fiber ha detto: “Mi auguro che da subito assumiate coscienza che questa idea deve avere una dimensione mondiale. Pur partendo dall’Italia e avendo radici solide nella nostra nazione, deve guardare all’universo, perché il bisogno che realizza la vostra Rete è una esigenza mondiale. Se è stato importante per il cibo, oggi il mondo ha bisogno di una rigenerazione dell’intero comparto del vestirsi. È un comparto che presenta all’umanità una dimensione di spreco di dimensioni bibliche. Se non cambia atteggiamento, è criminale. Abbiate la capacità e l’orgoglio di capire che in questa avventura siete i primi a livello mondiale a porsi il problema! Il cambio di paradigma che proponete non è solo una questione da proporre agli industriali, bisogna proporlo all’umanità; la gente deve essere cosciente di quello che si mette addosso, deve sapere da dove viene, come è fatto… la vostra comunicazione deve essere forte, orgogliosa. Vi auguro di riuscire in questa impresa.”

La rete e gli obiettivi di SlowFiber

Dopo il suo intervento, Dario Casalini, ideatore e Presidente di Slow Fiber, egli stesso imprenditore del settore intimo con l’attività famigliare alle porte di Torino, ha presentato la Rete e i suoi obiettivi: creare imprese capaci di garantire trasparenza di filiera, responsabilità sociale, qualità e durabilità, sposando ecologia ed economia: “Perché facciamo fatica a mettere insieme economia e ecologia? Incontrando tanti giovani, nella mia attività di insegnante, sto cercando una motivazione al danno che stiamo provocando alle generazioni future. Dobbiamo impegnarci nell’educazione al consumo, dobbiamo riuscire a parlare ai giovani perché siano motivati a tornare a lavorare nella manifattura. E dobbiamo mettere in sicurezza la filiera tessile virtuosa.”

Slow Fiber non si sostituisce alle certificazioni esistenti, ma integra i principi di sostenibilità con una visione sistemica, etica e culturale più ampia, che pone al centro la dignità del lavoro e la cura per l’ambiente. Elemento distintivo di Slow Fiber è il sistema di KPI (Key Performance Indicator), validati da revisori esterni, che misurano l’effettiva adesione delle aziende ai valori fondanti della Rete, garantendo trasparenza e solidità etica.

La dichiarazione di Elena Chiorino, vicepresidente Regione Piemonte

Tra le autorità presenti all’incontro, la Vicepresidente della Regione Piemonte Elena Chiorino ha definito Slow Fiber “la manifattura visionaria di domani. Il pensiero critico, quindi costruttivo, che la caratterizza deve essere declinato in concreto. La Regione c’è e ci sarà con tutti gli investimenti che servono. A dispetto del suo nome, Slow Fiber deve lavorare velocemente per concretizzare i suoi ideali.”

Primo approfondimento su il sano, il giusto, il pulito

Ada Ferri, Professoressa Associata al Politecnico di Torino e Direttrice del Comfort Lab, ha portato un’analisi puntuale sul reale impatto del settore tessile-abbigliamento-moda, condividendo con la platea un documentario che già dieci anni fa denunciava la responsabilità delle aziende mondiali del fashion nella contaminazione del bene più prezioso che abbiamo: l’acqua. Dati e numeri alla mano, Ada Ferri ha mostrato che i numeri del settore sono simili al PIL e alla popolazione del nostro Paese: “un settore che ha questi numeri non può non avere un impatto. Ma dobbiamo anche essere consapevoli che l’impatto zero non esiste: anche le fibre naturali impattano, la produzione di cotone consuma molta acqua, la lana (con l’allevamento) produce molte emissioni. Non esiste una soluzione semplice, perché è un sistema complesso. Anche il riciclo ha ancora molti limiti tecnologici.”

Debora Fino, Direttrice del Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia del Politecnico di Torino e Presidente della Fondazione Re Soil, ha invitato a un cambio di prospettiva: “è necessario ridefinire il senso della parola sostenibilità. Abbiamo usato questa parola come una coperta per coprire alcuni modelli produttivi. Sostenibilità voleva dire “fare meno peggio di prima”. Ma dobbiamo guardare a una sostenibilità assoluta, che non significa solo riduzione o compensazione. Quello che stiamo facendo oggi qui è dunque un calcio d’inizio molto potente, per tracciare un percorso che non si accontenta del “meno peggio”, ma punta al “meglio possibile”.

Infine, l’intervento di Matteo Villa, Senior Fellow dell’ISPI - Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, che ha invitato a guardare i nostri sistemi economici da un punto di vista ecologico: “è compatibile una società che si basa sulla massimizzazione? Ovvero all’opposto di come funziona la natura? In natura, infatti, quando un valore diventa troppo basso o troppo alto è sintomo di una patologia in corso. Secondo diversi studiosi, è necessario uscire dal paradigma della crescita e dall'orientamento a massimizzare, con il problema della over production, per abbracciare nozioni combinate di efficienza, sostituzione e sufficienza.”

Al tavolo di discussione sono poi intervenuti Caterina Micolano, fondatrice di Ethicarei e presidente della Cooperativa Alice, che ha portato il punto di vista del sociale, invitando le aziende a non utilizzare i progetti solidali con le organizzazioni del terzo settore solo per poter inserire numeri positivi nel bilancio di sostenibilità. Flavio Sciuccati, Senior Partner The European House – Ambrosetti, ha sintetizzato le dinamiche che hanno portato alle pratiche non virtuose: “pressione dei costi, disperata ricerca dell’efficienza...Vogliamo che ci sia sempre più integrazione di Slow Fiber nel mondo del lusso. Non possiamo negare che sia stato un settore sprecone, cinico nei consumi.” La prima tavola rotonda si è conclusa con la testimonianza dei rappresentanti di due aziende fondatrici di Slow Fiber: Giovanna Maggia del Maglificio Maggia e Marco Bardelle di Tintoria Finissaggio 2000 hanno ribadito l’importanza della collaborazione, condivisione, del costruire reti e di un quadro normativo che consenta però a tutti gli attori di giocare secondo le stesse regole.

Secondo approfondimento su il buono e il durevole

Sono questi i valori al centro della seconda parte dei lavori, introdotti dagli interventi di tre esperti.

Maurizio Cisi, professore ordinario della Scuola di Management ed Economia dell'Università degli Studi di Torino, esperto in bilanci di sostenibilità: “cosa significa azienda “moderna”? Da Treccani: moderno significa odierno, contemporaneo. Quindi, moderno significa anche fare i conti con tutte le paure che riguardano le sfide ambientali e sociali. La mia utopia è quella di un’azienda moderna in grado di durare, che fa prodotti che soddisfano i bisogni dei clienti, ma è anche un’azienda che tiene conto di questi aspetti.”

Il sociologo Francesco Morace ha presentato Le scelte di consumo della GenZ, parlando di “pragmatismo sostenibile” e di necessità di interfacciarsi sul tema della sostenibilità tenendo conto delle loro modalità. I giovani si riconoscono nel concetto di “Smart & Sustainable, attraverso cui la transizione ecologica e tecnologica si incrociano e si completano. Non sono “Fast”: sono “Quick”, nel senso di tempestivo: non rinunciano alla tempestività delle soluzioni che App e Web rendono possibili. Non vogliono sentir parlare di “sostenibilità” in termini di “sacrificio”, ma pretendono risposte immediate e più crescono e più apprezzano anche i marchi e le aziende che garantiscono qualità profonda, certificazione della filiera e rispetto dell’ambiente. Non vivono il conflitto generazionale, ma cercano modelli di adulti da poter misurare, perché sono abituati a misurare tutto dalla nascita, grazie alle tecnologie.”

Barbara Nappini, Presidente di Slow Food Italia, ha parlato di Un'altra idea di mondo partendo dal valore della bellezza: “la bellezza è una prospettiva, una tensione verso il futuro, senza abbandonare il presente. È una tensione che non rimanda al domani, ma avverte l’urgenza. La prospettiva del domani è la prospettiva del preservare la vita, ovvero il principio ultimo e iniziale della natura. Ce ne siamo un po’ dimenticati, ci sentiamo deresponsabilizzati con la stessa arroganza con cui ci siamo posti fuori e al di sopra della natura. Abbiamo compromesso gli ecosistemi, ma anche la cultura della pace, che è al centro della preservazione della vita. Non è la bellezza del marketing, che serve a vendere di più. È una bellezza che esprime tensione verso il futuro e serve a preservare la vita. Io sono Toscana e quando lo dico sono certa che vengano in mente immagini ben precise: colline, vigneti, cipressi, oliveti… Ebbene, queste immagini non sono il quadro di un pittore o il prodotto dell’AI. Sono il frutto di contadini che hanno lavorato la terra, di comunità che hanno vissuto queste terre.” E ha finalmente invitato tutti a lavorare insieme e sentirsi interconnessi.

Al secondo tavolo di discussione si sono confrontati: Silvia Barbero, Professoressa di Design Sistemico al Politecnico di Torino, che ha ribadito la necessità di un approccio sistemico alle sfide complesse che ci troviamo ad affrontare. “Non aspettiamoci la soluzione dalla tecnologia. Dobbiamo cambiare il modo di pensare. Dobbiamo avere una visione più olistica, un approccio sistemico nel leggere i fenomeni del mondo. Passare dal “human center design” al “humanity center design”.

A rappresentare il mondo dell’impresa sono intervenuti, dalla rete di Slow Fiber, Eleonora Peretti (Quagliotti) ha sottolineato l’importanza dell’educazione dei giovani e Marco Bortolini (Di.Vè Spa) il concetto di filiera è determinante sia per la competitività che per la sostenibilità: “Abbiamo bisogno di filiere che durino nel tempo secondo principi che siano sani, come la remunerazione corretta delle persone che vi lavorano, perché questo ha effetti diretti sui territori e le comunità; stiamo subendo fortissime pressioni dai nostri clienti, che vogliono garanzie sulla filiera: una filiera solida e compatta è più forte rispetto a una filiera sparpagliata, sulla quale non è possibile riuscire ad avere un controllo.”

Il Congresso: un incontro che diventerà ricorrente

Il primo congresso di Slow Fiber, a tre anni esatti dalla nascita dell’Associazione, vuole diventare un incontro ricorrente. Ora sono state gettate le basi, condividendo sul tavolo scenari e problematiche, da parte dei fondatori della Rete e degli esperti coinvolti. Ai prossimi incontri sarà indispensabile portare al tavolo di discussione anche l’industria di marca, i giovani, le istituzioni nazionali.

I dati

- Il settore moda è responsabile del 10% delle emissioni globali di CO₂.

- Consuma il 20% dell’acqua complessivamente utilizzata nel mondo.

- Si stima che ogni anno vengano prodotti oltre 100 miliardi di capi: il 30% resta invenduto.

- Produce annualmente oltre 2 miliardi di tonnellate di rifiuti tessili, di cui l'87% finisce in discariche o inceneritori, sottolineando un problema enorme di spreco e inquinamento.

- Meno dell’1% dei tessuti viene realmente riciclato in nuovi indumenti.

- Ogni anno, nel mondo, tra 200mila e 500mila tonnellate di microplastiche provenienti dai tessuti entrano nell’ambiente marino

- Entro il 2030, la domanda di abbigliamento aumenterà del 63% rispetto ai livelli del 2015 e si passerà dai 62 milioni di tonnellate a oltre 100 milioni di tonnellate di vestiti “consumati” annualmente

- Si stima che ogni anno l'industria tessile globale consumi circa 93 miliardi di metri cubi d’acqua.

- Produce oltre 92 milioni di tonnellate di rifiuti solidi all'anno, tra cui le microplastiche rilasciate a ogni lavaggio dagli indumenti in fibra sintetica

- Il tempo medio di utilizzo di un capo è diminuito di circa il 36% negli ultimi 20 anni, con una media di solo 7-8 utilizzi per capo, incidendo negativamente sulla sostenibilità complessiva del settore.

- I prodotti tessili consumati nell’UE hanno generato emissioni di gas serra pari a circa 121 milioni di tonnellate.

(Fonti: ONU, Parlamento Europeo, Ellen MacArthur Foundation, McKinsey, European Environment Agency, libro “Vestire buono, pulito e giusto” di Slow Food Editore)