News - 18/09/2014

1864-214/ 150 anni di Industria, Industriali e Società nel Biellese

1969

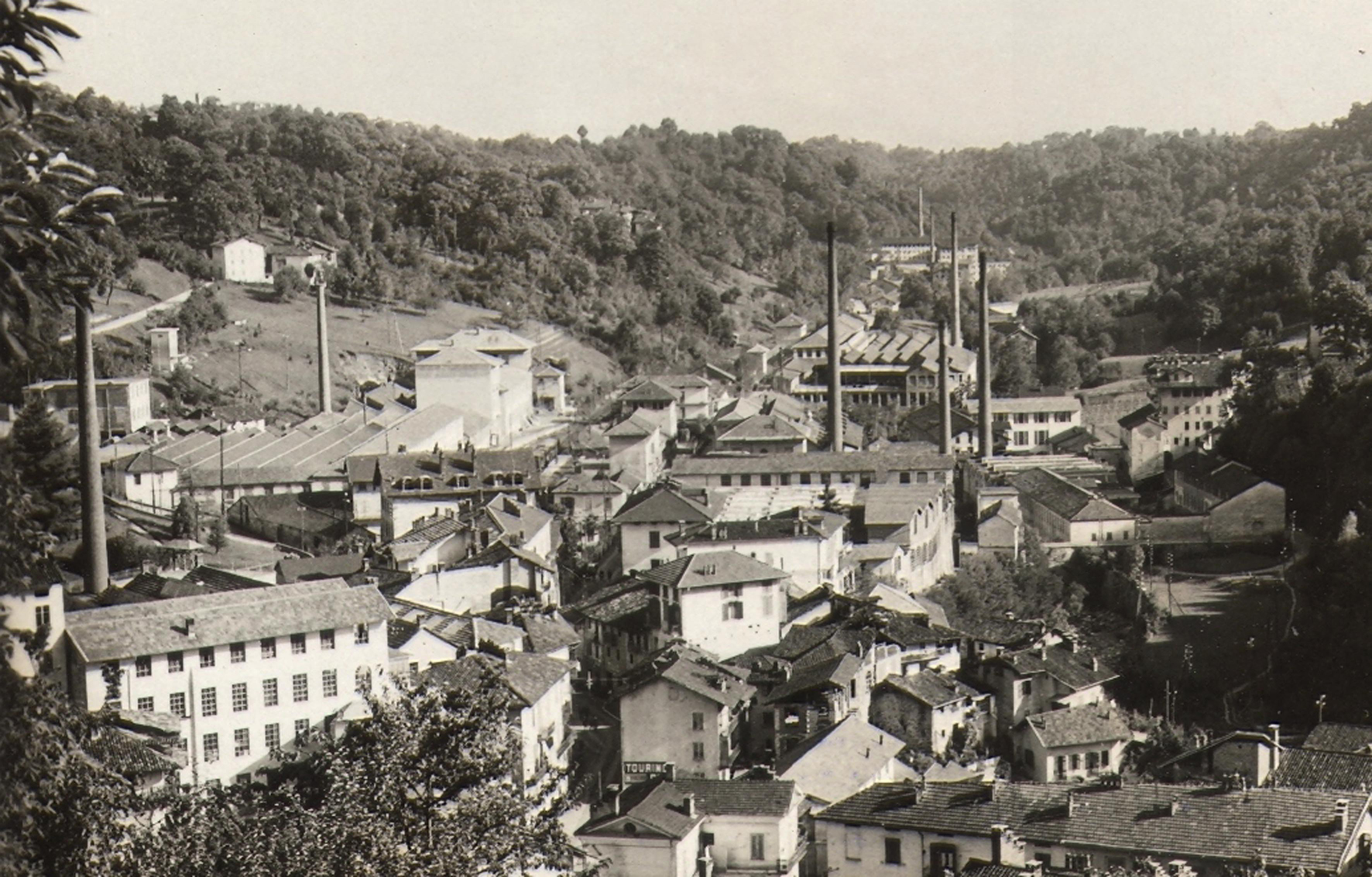

"Eco di Biella" commemora Rinaldo Sola e le sue ciminiere. Nato a Vallanzengo nel 1886, mastro Sola è stato a suo modo uno dei costruttori del paesaggio biellese. Molte delle torri di mattoni che svettavano e svettano sulle fabbriche dalla città e delle valli erano state innalzate dalla sua abilità spericolata e dalla sua perizia tecnica, unite a una "statura gigantesca, una forza erculea, e le mani, due grosse mani che parevano tenaglie". La sua famiglia commerciava legname, ma Rinaldo era un ribelle. Ad appena tredici anni il padre si rassegnò a mandarlo ad Annecy dove un parente faceva il muratore. Dopo un anno e mezzo senza aver guadagnato un soldo, tornò a casa e, invece di reintegrarsi nell'azienda famigliare, ma "l'aveva soggiogato la «malattia della pietra» e continuò per questa strada". Uno specialista gli insegnò a costruire le ciminiere e nel 1904 poté erigere il suo primo "camino", quello del birrificio Menabrea di Biella, poi fu il turno della Tintoria di Cossato. Alla fine furono almeno 150. Il gigante Sola le tira su quasi tutte nel periodo compreso tra le due guerre mondiali. Sue quelle degli stabilimenti Poma e Fila di Biella, Gallo e Valle a Cossato, Albino Botto, Luigi Botto, Picco e Reda di Valle Mosso, Ormezzano a Mosso, Cappio a Campore, Barberis Canonico a Pratrivero ecc. Le ciminiere erano costruite a "doppia canna", quella interna perfettamente cilindrica e quella esterna troncoconica, rastremata verso l'alto. Tra le due canne c'era il vuoto fino alla sommità dove i due elementi indipendenti si incontravano. Quattro metri di diametro alla base, sessanta di altezza, centomila mattoni: "non esistevano ponti. Il Sola e i suoi collaboratori erano sorretti da scale alla marinara e legati alla cintola. Il difficile era costruire la canna esterna, un compito che Rinaldo Sola ha sempre voluto addossarsi. Saliva, lentamente, al ritmo di un metro al giorno". Quando il padre delle ciminiere biellesi passò da questa a miglior vita, le sue tante "figlie" avevano anche loro, ormai, gli anni contati soppiantate da fumaioli e impianti moderni. "Una ciminiera può durare moltissimo se è in esercizio, quando cioè i fumi uscenti a 150 gradi la mantengono sana e asciutta. Deperisce in pochi anni se inattiva, perché si imbibisce di acqua e rimane esposta al gelo che la disgrega; è troppo esile e sottole per resistere a lungo, se inattiva. Allora bisogna abbassarle, rimangono tozze e mutilate, e perdono in snellezza e bellezza".

1970

Fervono i lavori nei cantieri stradali del Biellese. La città e le vallate necessitavano di direttrici di collegamento viario in grado di supportare l'attività economica e produttiva del distretto biellese. In attesa di quel "peduncolo" autostradale già allora promesso come imminente e mai realizzato, terminata la SS 230 "Trossi", che consentiva un più agevole accesso all'Autostrada Torino-Milano, gli assi di maggior interesse per lo sviluppo viabilistico locale e da/per l'esterno del Biellese restavano quello tra Cossato e Valle Mosso e quello tra Biella, Mongrando e Settimo Vittone. L'Unione Industriale Biellese fu sempre in "prima linea" nella strategica questione dei trasporti e delle infrastrutture stradali. Il contributo dell'UIB era sia finanziario sia tecnico. Progetti e realizzazioni di opere rilevanti furono seguiti direttamente e passo passo da personale dell'UIB e somme ingenti furono stanziate a più riprese per sostenere la costruzione di quelle strade che avrebbero di rompere l'antico isolamento del Biellese. Sulla sola SS 419 della Serra, quella che è comunemente nota come "la Settimo Vittone", tra il 1959 e il 1971 l'Unione Industriale Biellese investì 13,5 milioni di lire, coprendo così il 40% dei costi progettuali (7 milioni furono destinati nel 1962 alla progettazione della galleria). Nel 1980 la SS 338 Biella-Mongrando, segmento di congiunzione verso la Serra e la Valle d'Aosta, ricevette altri 10 milioni, ovvero il 20% delle spese di progetto. Altri 280 milioni arrivarono in seguito sul medesimo "capitolo" mongrandese. Tra il 1968 e il 1995 ben 55 milioni di lire rappresentarono il 15% dell'impegno economico progettuale per la SS 232 Cossato-Valle Mosso nei due tratti fino al e a partire dal Ponte Guelpa. L'UIB, anche quando non si chiamava ancora così, partecipò più che concretamente per la realizzazione della linea ferroviaria Biella-Novara, iniziata nel 1922 e inaugurata nel 1939.

1971

Pietro Minoli è ancora una volta su un aereo sulla città, sulle valli e sulla piana. Dall'alto cambia tutto e, forse, è tutto più chiaro. Erano ormai quindici anni che, con cadenza regolare, saliva lassù per scattare quelle fotografie che raccontavano e raccontano una terra e la sua gente. Avrebbe continuato per altri venticinque e alla fine le immagini dall'aeroplano saranno più di quattordicimila. Pietro Minoli (1926-1996) fu un giornalista, ma soprattutto un documentatore. Nessun altro ha compiuto un simile capolavoro di documentazione. Come Simone Rossetti ha documentato, in studio, i biellesi in centinaia di migliaia di ritratti, così Pietro Minoli ha documentato, in volo, il Biellese in migliaia di panoramiche. In quelle fotografie ci sono anche le fabbriche. Ha scritto Gigi Spina: "La fabbrica di ieri organizzata sul modello fordista muoveva con tutta una serie di infrastrutture e servizi, quasi fossero cinghie di trasmissione, la macchina urbana e i centri contigui. L'organizzazione del lavoro taylorista che in quegli anni va prendendo campo spinge le imprese, "per ridurre i costi e i tempi dei processi di innovazione" a puntare sulla scomposizione del ciclo di lavorazione, sul decentramento delle unità produttive e sulla formazione di holding, e sulle economie esterne. La città post fordista da luogo di incontro di classi, diventa uno spazio strutturato di separazione del luogo di residenza dal luogo di lavoro [...] La nuova Biella organizzata sul modello keinesiano, pur non trascurando le necessità delle aziende ancora attive nell'ambito cittadino, viene strutturata come centro di servizi nel quale prevalgono i settori del consumo e del terziario".

Valle Mosso alla fine degli anni Trenta: nell'immagine si contano almeno otto ciminiere (Biblioteca Civica di Biella)