News - 11/09/2014

1864-2014/ 150 anni di Industria, Industriali e Società nel Biellese

1966

Il 18 novembre Ermenenegildo Zegna "chiudeva la sua laboriosa giornata". Monsù Gildo era nato a Trivero il 2 gennaio 1892. L'11 maggio 1910 coi fratelli Edoardo e Mario e con Costanzo Giardino Vitri fondò la "Zegna & Giardino" che di lì a pochi anni si trasformò in "Lanificio Fratelli Zegna di Angelo". Michelangelo "Angelo" Zegna, il padre, dovette emanciparlo con apposito atto notarile perché ancora minorenne (all'epoca la maggiore età si raggiungeva a ventuno anni) al momento della sottoscrizione della costituzione della società. Il 29 aprile 1935 divenne Cavaliere del Lavoro, il 30 settembre 1942 Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine del Santo Sepolcro. Il 19 gennaio 1940 il Re d'Italia, Vittorio Emanuele III, lo creò conte di Monte Rubello di Trivero. Nel 1941 avvenne la divisione dal fratello Mario ed Ermenegildo Zegna proseguì l'attività con i figli Aldo e Angelo. Quello poi rinominato "Lanificio Ermenegildo Zegna & Figli" fu il principale motore economico e sociale del Triverese tra i due conflitti mondiali e nel secondo Dopoguerra. Oltre al lavoro della lana, cui il Conte Zegna dedicò ogni sforzo in senso qualitativo per vincere la competizione con le stoffe inglesi e per affermare i prodotti italiani nel mondo, il fondatore dello stabilimento triverese fu benefattore (basta citare il Centro Assistenza Zegna e la sua maternità dove sono nate migliaia di bambini, o l'Istituto Provinciale Infanzia Abbandonata "Gianni Zegna", intitolato al suo primo nipotino prematuramente scomparso), mecenate (Ettore Olivero Pistoletto, padre di Michelangelo, ebbe da lui notevoli commesse) e imprenditore turistico (a lui si deve l'avvio della costruzione della stazione sciistica di Bielmonte) e ambientale. Il "pensiero verde" di Ermenegildo Zegna, che fu la base del recupero della montagna valsesserina e della realizzazione della strada "Panoramica Zegna", è tuttora la filosofia di fondo del progetto "Oasi Zegna".

1967

Paris. 3, place de la Madeleine. Apre il "premier magasin" di Nino Cerruti, il "primo stilista italiano a lanciare a Parigi il proprio marchio di prêt-à.porter maschile di alta qualità". Lo stile italiano made in Biella sbarca nella capitale della moda in un ambiente disegnato dal famoso architetto Vico Magistretti "con un concept del tutto innovativo in cui gli arredi sono interamente modulabili". La "Cerruti 1881", società e "maison de couture" costituita dal trentasettenne Nino Cerruti, gestiva la prima "boutique monomarca dove vengono esposte contemporaneamente le collezioni maschili e femminili". L'anno seguente il couturier biellese "realizza la sua prima sfilata. E' la prima volta che nella storia della moda che i modelli e le modele sfilano con gli stessi abiti. Nino Cerruti acquisisce la fama di ideatore del "Casual Chic", una moda glamour e lussuosa che conquita il mondo e il mercato con uno stile unico e coinvolgente". Nino Cerruti aveva ereditato l'azienda di famiglia, il lanificio fondato dai fratelli Antonio, Quintino e Stefano Cerruti nel 1881. Silvio Cerruti successe al padre Antonio e diresse la fabbrica fino al 1951 anno in cui scomparve prematuramente. Ventenne, Nino Cerruti dovette interrompere gli studi per dedicarsi all'azienda. Appena qualche anno dopo, la visione in anticipo sui tempi del giovane imprenditore si concretizzò nella Hitman, una realtà produttiva nata presso Milano nella quale la tradizione tutta biellese della tessituta incontrava la prospettiva del futuro: la confezione industriale di capi d'abbigliamento. L'assemblaggio in serie non derogava alla qualità stilistica, tant'è che fino al 1970 una delle "firme" della Hitman fu il giovane Giorgio Armani. Nei decenni successivi l'antico "Lanificio Fratelli Cerruti", la Hitman e la "Cerruti 1881" procedono di pari passo ampliando e diversificando i propri orizzonti produttivi e commerciali. Nascono linee sportwear per sciatori e tennisti (per il tennis il testimonial più famoso fu il grande Jimmy Connors) e il brand conquista posizioni d'eccellenza, come quella di designer ufficiale della squadra di Formula 1 della Ferrari. Nel 2001, Nino Cerruti cede il marchio "Cerruti 1881" e ritorna "alle origini" concentrandosi sull'attività del suo lanificio.

1968

"Abbiamo impiegato molte ore per arrivare da Biella a Valle Mosso... Abbiamo trovato strade interrotte, frane, ponti crollati... E ancora una pioggia che non accennava a cessare... Valle Mosso, un paese della Valstrona, che con Quaregna, Campore, Pianezza e altri piccoli centri, è stato duramente colpito dall'alluvione... Un paese che si è visto improvvisamente portare via tutto dall'acqua...". Questa era la voce del TG1 del 2 novembre 1968. "Purtroppo ci siamo svegliati ieri mattina e abbiamo visto la valle che è stata rotta da tutte le parti, frane... e gli stabilimenti che sono distrutti... Oramai non si sa... Per noi rappresenta soprattutto la mancanza di lavoro...". Queste le parole della gente in quei giorni. Un uomo col cappello alpino mentre prestava soccorso: "Io dico soltanto una cosa: la vallata che era la più ricca e industre del Biellese e forse d'Italia, è completamente distrutta. Non non si sa cosa si può fare...". Il sindaco di Valle Mosso: "Quello che noi vediamo adesso è una specie di paesaggio apocalittico, lunare... Un mare di acqua non ha sepolto solo persone, case e ha fatto spargere macerie, ma ha sepolto la speranza di questa comunità, di questo paese...". Tra sabato 2 e domenica 3 novembre 1968 sulla Vallestrona caddero circa quattro metri di pioggia per metro quadrato, un evento eccezionale che inevitabilmente si trasformò in una catastrofe. Le vittime furono 58, alcune mai ritrovate. La vallata fu profondamente segnata da quella esperienza sconvolgente che provocò anche molti feriti e ingenti danni infrastrutturali e al sistema produttivo locale. Il "costo" complessivo dell'alluvione fu calcolato in 30 miliardi di lire, una cifra enorme. Per il Biellese orientale si mobilitò una grande macchina dell solidarietà e molti altri biellesi e italiani giunsero per portare un aiuto e per spalare il fango. Un mese dopo la tragedia, grazie alla caparbietà e alla tenacia tutte biellesi, i primi telai della valle erano già tornati a battere.

.jpg)

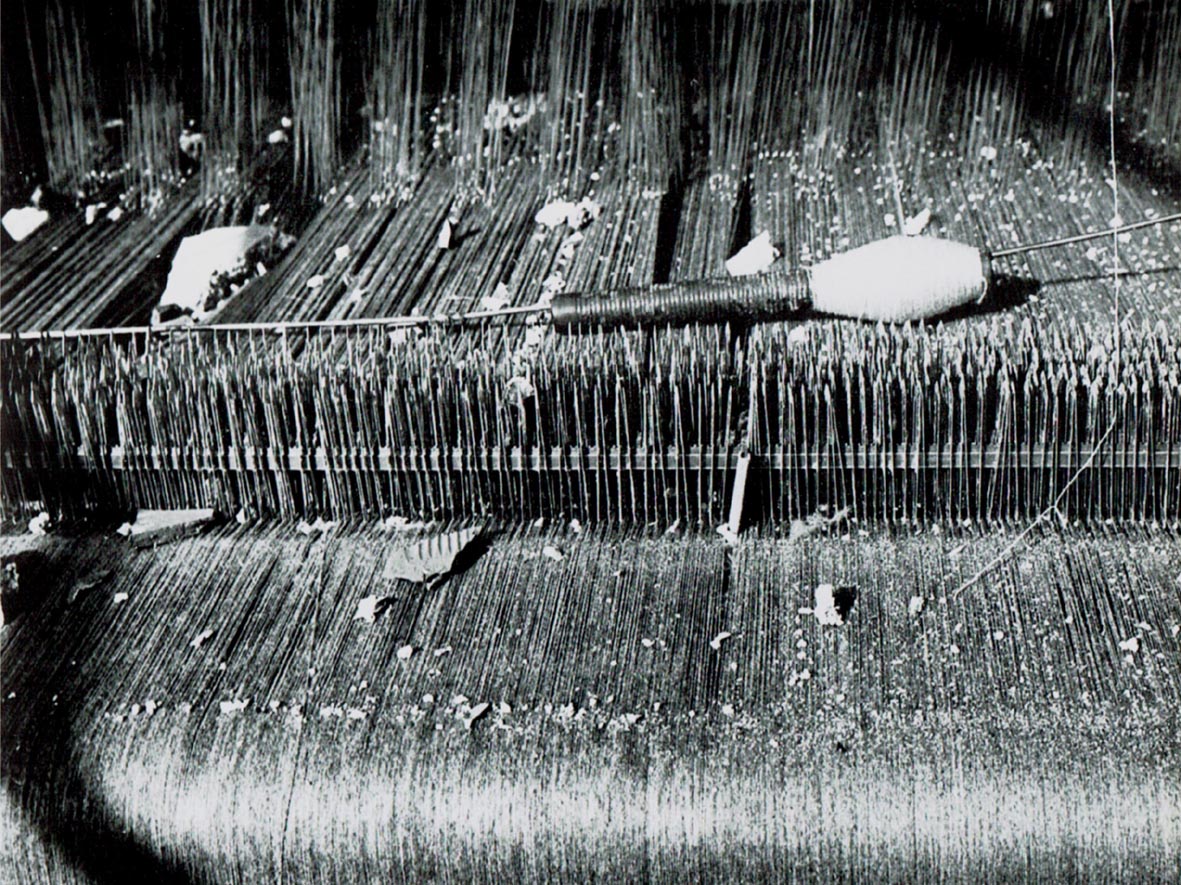

Le fabbriche di Valle Mosso devastate dall'alluvione che si è aperta la strada fino ai telai.

Queste immagini furono realizzate da Franco Antonaci (da Vallestrona 2 novembre, Milano 1969)